策划人语

党的十八大以来,习近平总书记关于劳动的重要论述发人深思。“人类是劳动创造的,社会是劳动创造的。”“人世间的一切成就、一切幸福都源于劳动和创造。”“实现我们确立的奋斗目标,归根到底要靠辛勤劳动、诚实劳动、科学劳动。”

碧水长流,润泽湘中;劳动号角,响彻今昔。汩汩流淌的渠水滋养着百万亩良田,也诉说着建设者们的丰功伟绩;社会主义劳动者滴汗成墨,绘就一幅气势恢宏的劳动长卷。三天灌区采访归来,重温习近平总书记重要论述,让我们领悟到“劳动”两个字眼那沉甸甸的“含金量” 。

韶山灌区的故事太多太长,随便截取一段,就是一部“逢山开道、遇水架桥,勇于战胜一切风险挑战”的劳动史,就是一部“自力更生、发奋图强,创造社会主义建设伟大成就”的奋斗史!

▲洋潭引水枢纽工程是韶山灌区的“龙头”。(韶山灌区供图)

滴汗为墨,绘人间“天河”

——韶山灌区工程建设发展启示录之劳动精神篇

●本报记者 吴凯风 邱钊 商艳鑫

五十五年沧桑巨变,新时代再铸辉煌。

位于湘中地区的韶山灌区工程(以下简称“韶灌”),历经几代灌区人的艰苦创业,成为湖南省综合功能最全、灌溉面积最大、建设影响最广、文化底蕴最深、综合效益最好的引水灌溉工程,被誉为璀璨的“湘中明珠”。韶山灌区陈列馆被命名为“湖南省爱国主义教育基地”,厚植红色基因。

湖南省人大常委会副主任、省总工会主席周农在省总工会开展党史学习教育动员大会暨第一次专题学习就要求:坚持学史崇德,把红色基因融入劳模精神、劳动精神、工匠精神的传承之中。

湖南省总工会党组书记、副主席徐文龙现场察看“韶灌”水利工程设施的保护和利用情况时动情地说,韶山灌区工程是我国水利工程史上的奇迹,是湖南十万劳动人民智慧、辛劳和汗水的结晶,具有深远的政治、历史、文化和水利价值,要大力提炼宣传“韶灌精神”,赋予其新的时代内涵。

在党的百年华诞前夕,本报记者由此走进“韶灌”。

奇迹,用劳动来开创

谁引清泉润湘中?十万愚公上高山。

“北有红旗渠,南有韶山灌区。”历经55个春秋,韶山灌区仍是目前湖南省最大的引水灌溉工程。战天斗地,固如磐石的渠道上镌刻着一道道劳动印记;奋斗不息,奔流而下的涟河水奏响一首首劳动赞歌。“韶灌”渠道里,流淌的不仅是涟水,还有汗水。

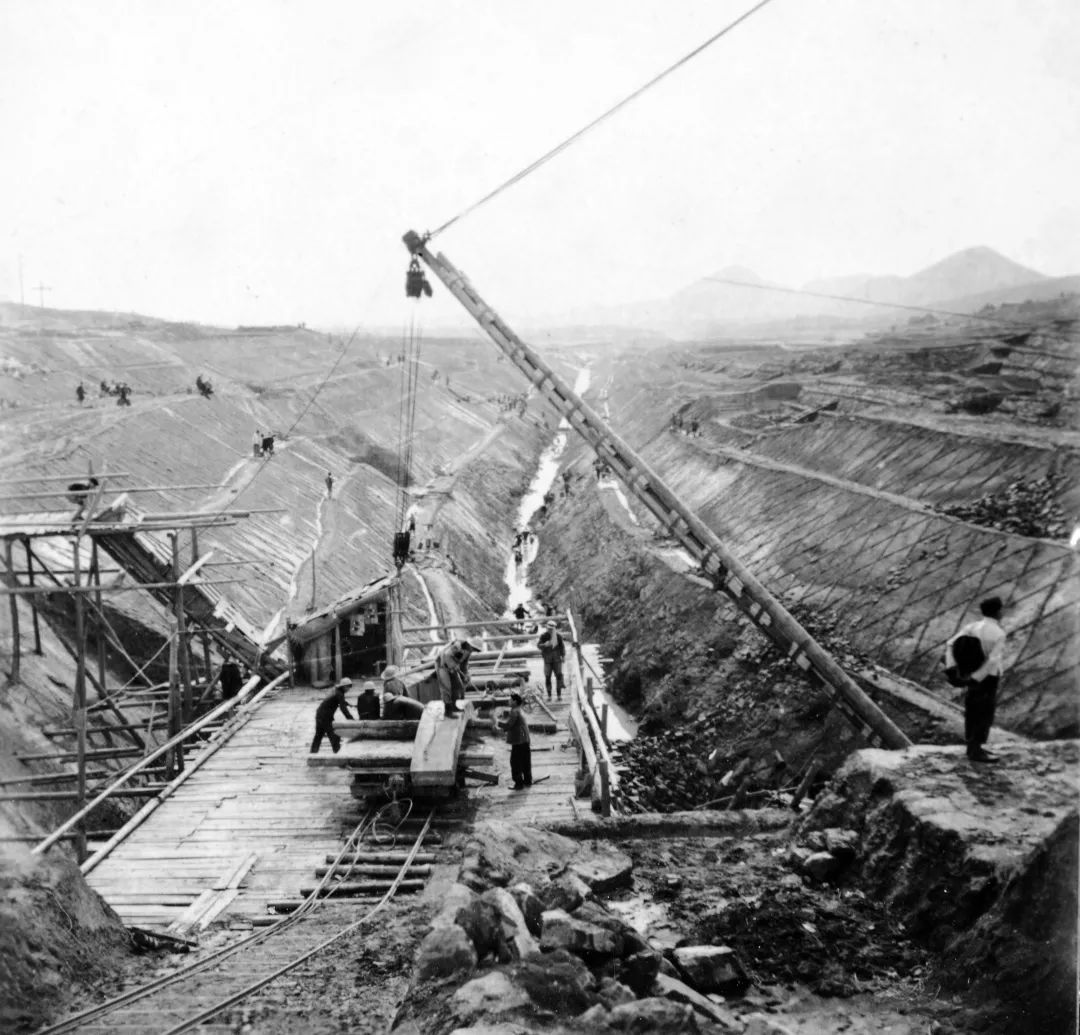

1965年7月1日,恰是党的44岁生日,韶山灌区工程正式开建。一声号令,10万劳动大军云集。他们用10个月时间,肩挑手挖,汗水洒在万余公里的渠道上,创造了“人间天河我们开”的人间奇迹。湘中7县(市)100万亩农田从此告别贫瘠,成为膏腴之地。

“愚公有移山之志,我们有穿山之勇。”这是当年建设韶山灌区的劳动宣言。十万民工十万兵。县一级民工队以团为单位,公社以营为单位,大队以连为单位。10万劳动大军顶酷暑、冒严寒,用锄头、铁镐、铁锹、箢箕、手推车,凭肩挑手挖,夜以继日,在湘中186公里长的战线上,劈开了110多座山头、架设了26座渡槽、打穿了10个隧洞。

当年,著名作家周立波去灌区工地体验生活,在他的《韶山灌区两日记》中留下这样的描述:“有多少人的双手磨起了血泡,多少小伙子的肩膀挑肿了,片片黄土地上不知洒了这些年轻人的多少汗珠子。”

▲韶山灌区建设时的劳动场面。(资料图片)

“那种劳动场面,真是热火朝天!那种奋斗精神,真叫气壮山河!”当年,25岁的曾纪鑫从省水利水电学校毕业,直接被安排到工地。回想起当时的建设场景,今年已80岁的曾老激情满怀。“在工地上,你根本看不出谁是领导谁是民工。大家都是同学习同劳动同生活。”

工地上开展“比、学、赶、超、帮”劳动竞赛,劳动号子响彻涟水两岸。

最让曾纪鑫难忘的是“抢棍子”劳动竞赛。整个工程土石方量高达3800万立方米。挖土方时,每个单位都划定责任段,两边划好界线,以木棍子为标志。同时施工,看哪支队伍先完成。速度快的,越过边界,抢到木棍继续挖。看谁挖得多、挖得快、挖得好,人人不甘落后,处处你追我赶……

一个个劳动故事就这样在工地上诞生,并散发着生生不息的光芒。工地女英雄戴中桂为建设韶山灌区三推婚期,坚持修好渠道再完婚,巾帼不让须眉;先进标兵左罗生从灌区开工的1965年7月1日,一直到建成通水的1966年6月2日,天天战斗在工地上,没有离开过工地,没有请过一天假;“五好个人”贺桂华,69岁的高龄,自告奋勇上工地,难活重活抢着干,一人顶两人……

高山顶上修条河。劳动的力量让山峰低头,河流改道。涟水抬高了11米,奔腾在山岳之间。1965年7月1日动工兴建,1966年6月2日建成通水,10万建设大军仅用了10个月时间就建成了灌区主体工程,实现了当年设计、当年施工、当年建成通水、当年受益的目标,创造了水利建设史上的奇迹。

省水利厅办公室工作人员杨子江一有时间,就会去全省各水利工程走访,他说,水利人最大的特点就是质朴,与水打交道,就有着水的个性,不屈不挠。“韶灌”是一个“精神富矿”,她是中国人劳动精神的一个缩影。杨子江坦言:“习近平总书记提炼出崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的劳动精神,中华民族从来不缺。‘韶灌’就是最好的证明!”

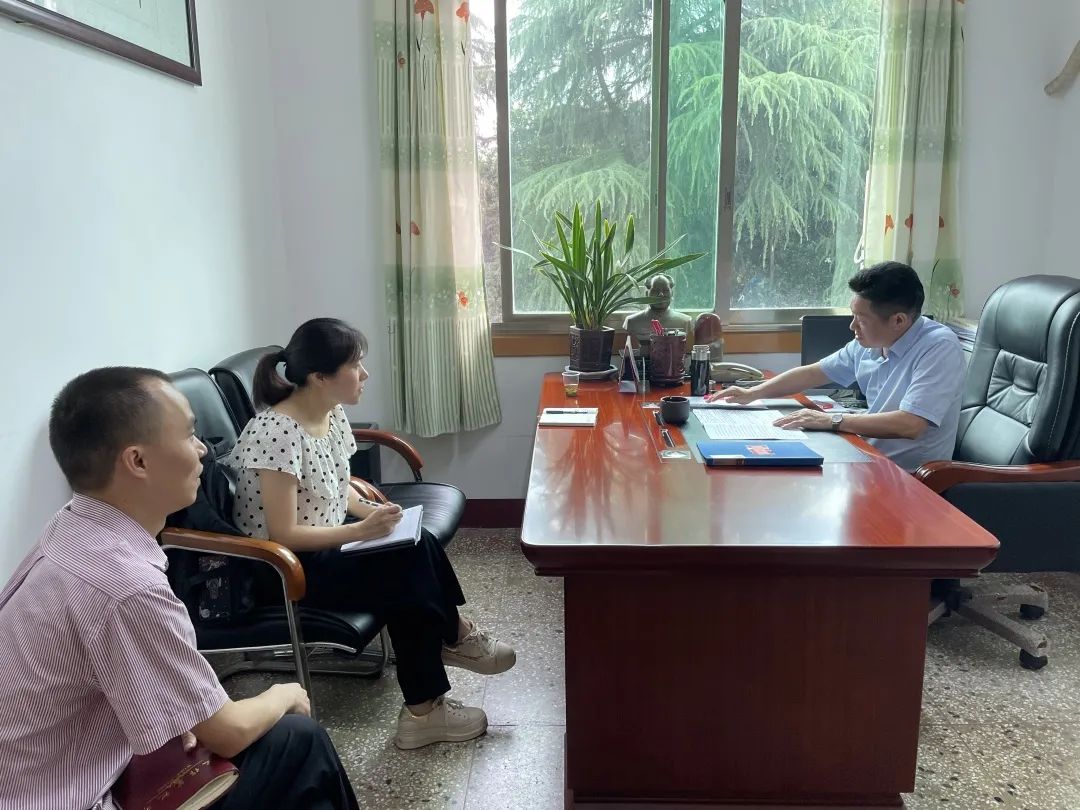

▲谢四清接受记者采访。

韶山灌区工程管理局党组书记、局长谢四清告诉我们,“韶灌”修建时所体现出来的劳动精神,与包括井冈山精神、延安精神在内的中华民族精神谱系一脉相承,激励灌区人坚守在各自的岗位上,勤奋工作,无私奉献,老一辈“韶灌人”传承下来的这一种精神,也成为我们近期开展党史学习教育的一个重要内容。

信念,用劳动来坚守

百里渠道百里林,树绿堤固水长清。

记者在走访中发现:渠道内,清清涟河水缓缓流淌;干渠边,当年建设者们手植的香樟树亭亭如盖。

1966年“韶灌”建成通水后,支援灌区建设的部分技术人才、技校学生留了下来。战天斗地的劳动场面安静下来,艰苦奋斗的劳动精神传承下来,如渠道内涓涓细流,无声无息地流淌,默默无闻地奉献。风华正茂的曾纪鑫留了下来。后来,他成为韶山灌区管理局第九任局长。“班上26个同学,留下了23个。”曾纪鑫说。

“韶灌”建成55年来,几代灌区人坚守山野,守水护水管水治水,甘于寂寞清贫。管渠护渠有“三苦”:环境艰苦、工作辛苦、生活清苦。曾纪鑫说,正是凭借着艰苦奋斗的优良传统,“韶灌”攻克时艰,一路前行。

山可以低头,水可以绕道,但灌区人面对困难却永不退缩。当年建设“韶灌”时,一名叫李忠政的民工满手血泡连续打钢钎80多天。36斤的钢钎被血肉之手磨得只剩下17斤。

艰难时刻,一个又一个“李忠政”站了出来,用汗水擦亮“湘中明珠”。

当年已70岁的贺桂华主动报名参加灌区修建,没得到批准,他力争:“我已经70岁了,还不为社会主义出力,就没有机会了。”年轻的张芷英从家里搬来缝纫机,帮民工缝补衣服,不惜拆自家的衣服,为民工破烂了的衣服打补丁。

“工作最难最苦的地方,都是抢着干,争着干。”曾纪鑫说,有一支来自宁乡的民工团,在完成自己的任务后,还争着加了5个任务,均保质保量地完成了。还有一个民工团,本来完成了任务,背上背包踏上了回家之路,在路上发现一个团的任务还没完成,就放下背包去帮忙。“这样的故事,在整个工程修建过程中,数不胜数。”

如今,通过几代灌区人的艰苦创业,“韶灌”成为湖南省综合功能最全、灌溉面积最大、建设影响最广、文化底蕴最深、综合效益最好的引水灌溉工程,被誉为水利行业的标杆和旗帜。

使命,用劳动来实现

问渠那得清如许,为有源头活水来。

“韶灌”人始终以劳动精神来践行初心和使命。“灌区‘十月怀胎’在1966年建成,我正好那一年出生。”谢四清与“韶灌”同龄,2019年从粮食部门调任韶山灌区工程管理局党组书记、局长,他把“韶灌精神”总结为十六个字:“艰苦创业、无私奉献、攻坚克难、勇于创新”。

“半个多世纪以来,渠道水清依旧,我们的初心和使命从未改变。”谢四清说,建设韶山灌区是当时全省的“头号工程”,也是最大的民生工程。半个世纪以来,灌区人怀着“为三湘儿女谋幸福,为百万农田保灌溉,为湘中人民送清泉”的初心和使命,坚守服务“三农”的宗旨,全心全意为农民增收、农业增产服务,换来了年复一年的工程安全运行,100万亩农田旱涝保收。

灌区流经的湘乡市、湘潭县、宁乡市连续多年荣获“全国粮食生产先进县”。

44岁的田建明是“韶灌”南干渠一名渠管员,他的职责主要是护渠管水。从部队复员回来,一干就是19年。夏季是用水高峰期,干渠水位维持在2米以上高水位,为农田提供充足用水。每隔两小时,他会打开手机查看水位,一有异常,立马去现场。

“渠道里有涟水,也有我们的汗水。”田建明说,开关闸门最费体力,手摇式分水闸门,3个小时才能搞定一个,汗如雨滴。记者采访时,田建明手机响了。“不好意思哈,有个老伯农田要水,我得过去放闸。”说完,他骑着摩托车,轰隆隆地驶去。

夏日炎炎,禾苗青青,渠水潺潺。湘乡市东郊乡石竹村,74岁的老农丁大秋挽起裤脚正在田地插秧。丁大秋种了3.2亩一季稻。周边农户都将农田流转给合作社,但老人舍不得家门口的这块田。因为56年前丁大秋参加韶山灌区建设,感受到了当年火热的劳动热情。“这么好的田,这么好的水。我身体好,可以劳动,自己种。”丁大秋说。

涟水从干渠到支渠,最后由“毛渠”流到农田。毛渠,细小之渠,如同毛细血管,流进农田里,也流进老百姓的幸福生活里。

吃水不忘挖井人,饮水思源不忘本。

6月16日,在左干渠花明楼下东冲地段,灌区职工周新龙又有新发现。在一座小桥两头,镌刻在渠道堤上十个大字历久弥新:“英雄创奇迹,大地换新装。”风吹日晒,字迹有些泛白。“我们会尽快找到当年的建设者和目击者,把这些字恢复‘本色’。”周新龙认为,本色,极大可能是红色。

如果奇迹有颜色,那一定是中国红。今天的韶山灌区,经过一代代灌区人的努力,已经成为中国水利工程的一张名片、一根标杆、一面旗帜,更是一座精神丰碑,屹立在湘中大地、百姓心中。

采访结束时,记者漫步在渠道岸边。清风拂过,渠水泛起波澜,劳动的号子犹在耳边响起,从未停歇……

▲渠道内涟水清清。

来源:湘工e家

编辑:李文洁

时刻新闻

时刻新闻