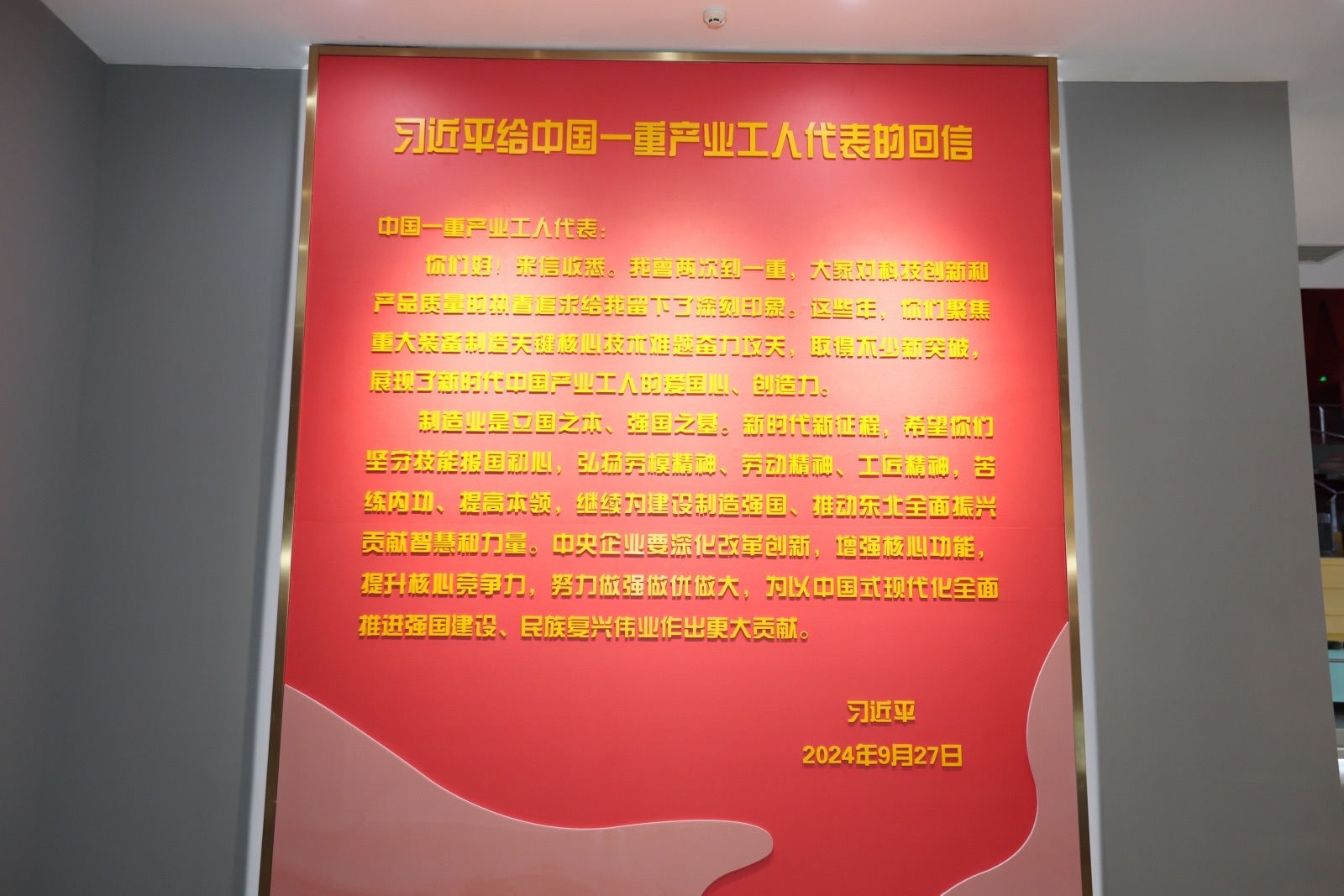

“制造业是立国之本、强国之基。新时代新征程,希望你们坚守技能报国初心,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,苦练内功、提高本领,继续为建设制造强国、推动东北全面振兴贡献智慧和力量。”9月19日上午,“牢记回信嘱托锻造产业铁军”全国网络媒体龙江行采访团来到中国一重,在这个创造了我国装备制造业领域的数百项“第一”的企业,媒体记者们把目光聚焦在一个产业工人身上,聚焦在技术攻关的重型装备上,讲述奋进在新时代,一重产业工人奏响科技创新的最强音。

对话工匠:毫厘之间的“绣花功夫”

“锻造是‘在火炉中绣花’。”在轰鸣的车间里,全国劳动模范、党的二十大代表刘伯鸣向采访团介绍着,这位独创50余种锻造方法的“大国工匠”,曾带领团队完成全球首台“华龙一号”主管道热加工全流程突破,推动国际市场同类产品价格从8000万元骤降至2000万元。

距离锻造车间百米外的电站制造厂,18米深孔钻机床旁,全国劳动模范桂玉松正在调试刀具。这位被同事称为“刀客”的工匠,曾主导715吨整锻低压转子钻孔工艺,将切槽时间从123天压缩至60天。

从刘伯鸣在万吨水压机前以“体外锻造”技术重塑锻件性能极限,到桂玉松在深孔钻机床将加工效率推向新高,中国一重的工匠们用毫厘之间的“绣花功夫”,诠释了“技能报国”的深刻内涵。

硬核成就:从“中国制造”到“中国创造”

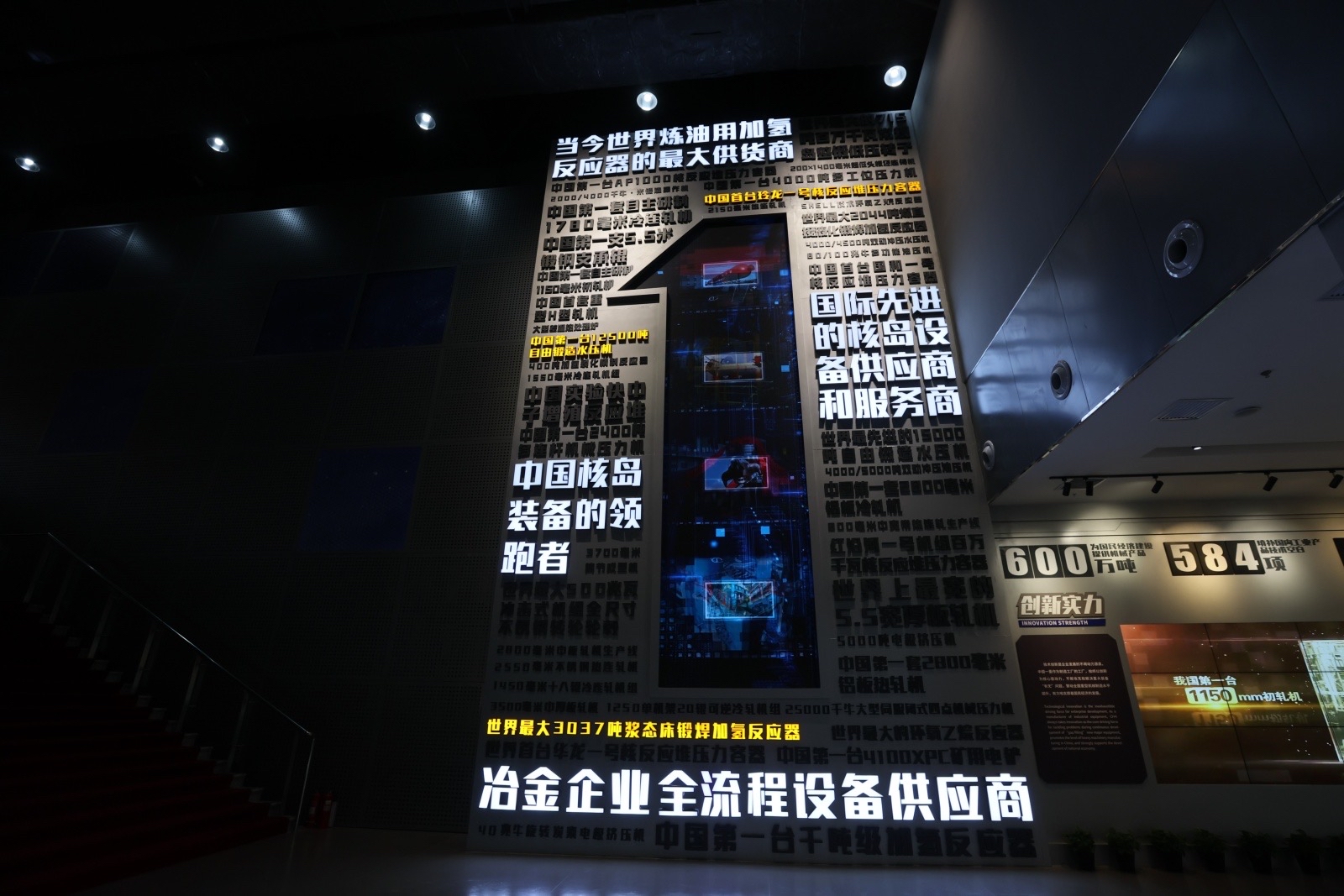

采访团在中国一重展厅看到一组震撼的数据:核电领域,全球首堆“华龙一号”“玲龙一号”压力容器、高温气冷堆一体化大锻件等“首台套”产品;石化装备,世界单体重量最大的3037吨浆态床锻焊加氢反应器等12台超大型装备批量交付;冶金装备,国内首台1780毫米冷连轧机组。

在核能装备领域,中国一重的突破远不止于“首台套”的诞生,更在于其对全球核电技术标准的重塑。以“华龙一号”为例,其主管道锻件制造需攻克超大型整体锻件全截面有效锻透难题,中国一重通过自主研发的“空心锻造技术”,将主管道锻件壁厚偏差控制在±2毫米以内,远超国际标准±5毫米的要求。这一技术不仅应用于国内核电项目,更出口至巴基斯坦卡拉奇核电站,成为我国核电技术“走出去”的标杆。此外,针对第四代核电技术高温气冷堆,中国一重成功研制出全球首台一体化球形燃料元件锻件,其耐高温、抗辐射性能达到国际领先水平,为高温气冷堆商业化应用扫清了关键障碍。

在石化装备领域,中国一重以“极限制造”能力重新定义行业标杆。 2020年,企业交付的3025吨浆态床锻焊加氢反应器,高度超过70米、直径超5米,单台设备重量相当于3000辆家用轿车的总和。其制造过程需完成全球最厚(450毫米)的筒体锻件锻造,中国一重通过“体外锻造”技术,将传统锻造工艺的极限从300毫米提升至500毫米。该设备已应用于中石化镇海炼化项目,使我国渣油加氢裂化技术达到国际先进水平,每年可减少原油进口依赖约200万吨。与此同时,企业研发的“智能锻造系统”通过实时监测锻造温度、压力等参数,将超大型锻件一次合格率从85%提升至99.2%,制造周期缩短30%,为全球石化行业提供了“中国方案”。

这些成就的背后,是中国一重对“创新是第一动力”的坚守。从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”,企业用硬核技术诠释了“中国创造”的内涵,也为全球装备制造业转型升级贡献了中国智慧。

站在“十四五”收官之年,中国一重已明确“三步走”战略:2025年,进入全球产业链、价值链中高端,初步建成世界一流企业;2030年,主导产品技术水平全面领先,成为全球核电、石化装备“单项冠军”;2035年,全面建成具有全球竞争力的世界一流产业集团。

从“一重制造”到“一重创造”,中国一重始终与国家战略同频共振。未来,中国一重将继续以“逢山开路、遇水架桥”的奋斗精神,为东北全面振兴、制造强国建设贡献“中国重量”。

来源:东北网

编辑:李文洁

时刻新闻

时刻新闻